|

|

|

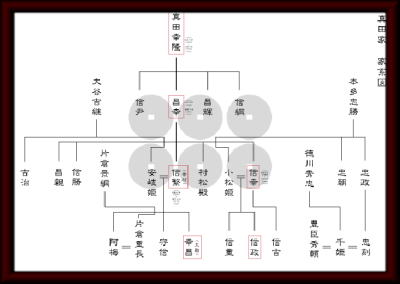

| 真田信繁 / 真田幸村 | 時代 戦国時代 - 江戸時代初期 |

| 生誕 永禄10年(1567年) | 死没 慶長20年5月7日(1615年6月3日) |

まず最初に、幸村もスゴイが親父(昌幸)もスゴイ! 真田幸村は父・昌幸がまだ武田信玄の家臣であったころ、甲斐国甲府にて生まれた。 本名、真田信繁。(のぶしげ)次男。信繁の名は「川中島の戦い」で散った信玄の弟・武田信繁(信玄に匹敵する名将で兄をかばって戦死した)を敬慕して父がつけたもの。 幸村が8歳の時、「長篠の合戦」で武田軍は敗北し、この戦で父の2人の兄も討死した。 1582年には「天目山の戦」で信玄の子・勝頼も自刃し、これで主君の武田家は滅亡する。 この戦の帰り、わずか300人で敗走する真田軍は北条軍4万と遭遇する。 誰もが思ったことだろう。

「武田が滅び、次はいったい誰を主君にすればいいのか…」 悩んだ昌幸は信長に名馬を贈って接近しつつ、『真田家』として独立大名への道を模索する。 ところが勝頼の死からわずか3ヵ月後の6月に信長も本能寺の炎の中に消えた。 仕方なく7月から関東の覇者北条氏の配下になり、さらに9月には家康に従属するなど戦国の世を渡る為に昌幸は試行錯誤する。 1583年(16歳)、昌幸は上杉軍に勝利して信濃国北部(長野・上田市)に居城となる上田城の築城を開始する。翌年、家康と北条が和睦する。この時、真田家にとって大事件が起きた。 家康は講和の条件に“真田領の沼田(群馬北部)を北条に譲る”と勝手に決めたのだ。 昌幸は怒った。 「沼田は真田が戦で勝ち取った土地であり、徳川から頂戴した土地ではない!」 と引渡しを断固として拒絶したのである。 だが、天下を狙う家康は、このまま真田の言い分を聞いてしまうと、「徳川はあんな小国も自由に出来ぬのか」と笑い者にされてしまう。 家康はメンツを守る為に真田征伐を決定した。 昌幸は徳川との対抗上、越後の上杉に接近する。しかし、上杉はこれまで何度も戦ってきた相手。 そこで17歳の幸村を「人質」として上杉に送った。

|

||||||

| この日は風が強く、すぐに徳川軍は炎に包まれた。しかも、大軍ゆえに柵で身動きが取れない。 そこへ真田鉄砲隊の一斉射撃が始まった。 大混乱に陥った徳川軍に対し、さらに隠れていた農民兵が襲い掛かった。 徳川軍が火災から逃れるように川へ逃げ込むと、上流で真田側が堰を切った為に大増水。 多くの人馬が流された。徳川勢の死傷者は3千を超え、ついに撤退命令が出され、真田軍は10倍の敵を見事に撃退、『上田合戦』に勝利した。 “徳川敗北”の報は天下を巡り、“真田恐るべし”と諸大名から一目置かれるようになった。 |

||||||